[Cuento]

Existen personas raras, como Jesús Higuaín, que todos los días pasaba por la casa funeraria a la expectativa por el nuevo nombre con las condolencias y el perentorio descanse en paz, la multitud en el pasillo de entrada y las lamentaciones alrededor del cofre. Iba bien vestido, con el único traje que tenía, de color negro que ya parecía gris, desgastado por el uso.

Higuaín tenía la oscura costumbre de mirar muertos luciendo su atuendo y gesto definitivos. Con fría obsesión de necrófilo había registrado durante meses los cambios que la incesante corrupción ocasionaba a tantos cuerpos despojados del insuflo primordial. Higuaín los miraba absorto por poco tiempo y se marchaba con lentitud, aterrado por el mutismo inapelable con que lo rechazaban aquellos rostros desconocidos.

Llegaba a su casa a quitarse el traje y guardarlo para la próxima ocasión. Volvía a mal vestirse y salía a pescar algún resfriado mientras eran las nueve de la noche, hora en la que empezaba su turno laboral, todo esto con el muerto del día muy frecuente en su pensamiento. Su trabajo no era muy bueno, pero era el único espacio en el que no pensaba en ataúdes: ejercía de cuidador de las solicitadas en un prostíbulo, cargo al que había ascendido por el simple hecho de que no le gustaba el licor y llegaba casi a los dos metros de estatura.

Tenía días fáciles en los que podía conversar con las muchachas y ver todo el espectáculo; en otros sí debía intervenir muy seguido para defenderlas si algún cliente se sobrepasaba, abajo en el bar o en las habitaciones, si escuchaba el grito de alguna. Regresaba agotado a la casa y su sueño no era muy placentero.

Una particularidad en la rareza de Jesús Higuaín era que solamente veía muertos si eran hombres o mujeres ancianas. Guardaba gran temor por ver a una joven con su último atuendo, quizás bella y muerta en sus mejores años. Nunca en su vida este pobre hombre había estado con una mujer en una relación seria, ni siquiera en una primera cita. Pero no era una mala persona y menos con las señoritas. Incluso habría sido capaz de romperle la cara a algún atarván maltratador que viera por la calle. No había sido más que un hombre con demasiada mala suerte.

Nunca conoció a su padre, a quien arrojaba enconadas maldiciones en el anonimato de su habitación, y había perdido a su madre en época reciente, después de largos años de verla tumbada en la cama, con una tos sorda y una quietud similar a la que adoptó de manera definitiva la mañana en que no lo llamó para que la auxiliara en sus necesidades más urgentes.

Verla del otro lado del gélido cristal, sin poderle suministrar un cigarrillo o alguna vianda miserable, fue lo que le ocasionó el mal de la muerte que ahora padecía.

Una vida como la de Higuaín es de las que puede suponerse fácilmente que no tendrán buen desenlace; un día, entre tantos y tan raros, tenía que sucederle un hecho de efecto mayor.

Fue una mañana en la que despertó muy afectado por el sueño que tuvo: entraba al funeral sin ver en el cartel a quién velaban; todos los presentes, a quienes reconocía como muertos vistos desde hacía mucho tiempo hasta los más recientes, lo miraban al pasar y luego murmuraban entre sí. Higuaín, al darse cuenta, se inquietaba e iba de prisa a ver el finado, pero el cofre estaba vacío. Al otro lado del féretro, un viejo lo reconocía como el último muerto y le decía a modo de vaticinio: «Este es para ti».

Así como despertó, Higuaín se metió en su traje, e incapaz de hacer otra cosa salió desesperado a refutar su sueño. Ya en la funeraria, disminuyó su ansiedad y empezó a temblar de miedo, el mismo que siente el niño cuando lo dejan solo en casa porque cree que en ella hay un espanto.

Se acercó despacio, como fijándose en dónde pisaba. Pálido y temblando llegó hasta el cofre y lo que vio le aniquiló cualquier forma de expectativa. De inmediato, su miedo se unió al desconcierto y el pobre quedó de una pieza.

No se estaba viendo a él mismo ni a ningún otro muerto cualquiera. Al no prestar atención al nombre no se dio cuenta, previamente y sin este solemne terror, de que la exánime era una joven esposa, tristemente muerta el día de su matrimonio. Muy bella. Higuaín estaba viendo, en carne y hueso, al mayor de sus temores.

Cuando consiguió moverse, con afectación evidente, se dio vuelta para salir. En esas, un hombre lo tomó de la manga del saco y le puso una mano en el hombro.

—Sabíamos que ese cáncer —apenas podía hablar— la estaba atacando fuerte. Una vez casados nos iríamos a vivir a un lugar más propicio, pero no nos dio espera. De la iglesia tuvimos que salir para el hospital… ya en el transcurso sentía que se me iba; cuando estaba en la camilla la sentí mucho más lejana… la enfermedad la mató de súbito, menos de una hora después del felices por siempre.

Higuaín asintió con la cabeza y se fue sin hablar. El pobre no salía del estado de perplejidad. Regresó a su casa sin darse cuenta, como los borrachos o los gatos. En su habitación se desvistió y se recostó mirando al techo. Era como la una de la tarde y hubiera querido dormir, ¡imposible! Se mantuvo en esa posición sin moverse el resto del día. Estaba pasmado, era un muerto que respiraba y parpadeaba.

Las chicas estarían desprotegidas esa noche, Higuaín no se movió hasta que le llegó el sueño, durmió como no lo había hecho en mucho tiempo y, contrario a lo que uno supone, no soñó con nada. Despertó casi igual de pasmado, pero ya consciente de que tenía que comer, ir al baño y trabajar. Como todos los días solo esperó a que llegara la noche. Trabajó y regresó a su casa, esta vez durmiendo mucho más que antes.

Jesús Higuaín nunca pudo reponerse de lo visto ese día. Jamás volvió a ver cuerpos en ataúdes, inclusive tomaba otras calles para no pasar por la funeraria. Todo el tiempo lo pasaba absorto, ido totalmente, pero no pensaba, nunca lo hizo desde el momento en que vio a la joven esposa.

Una semana después era lo único real. Ni siquiera el trabajo le servía, como había sido siempre, para olvidar todo lo sucedido en el día; ni siquiera sus chicas, a las que protegía y por las que sentía cierto cariño y quienes eran, una vez muerta su madre, las únicas personas que sabían de su existencia, podían volverlo a la realidad.

* * *

¿Qué era lo que le sucedía a Higuaín? ¿Acaso se había enamorado de la muerta? ¿O su estado representaba un gusto tenebroso, una oscura obsesión alimentada por su mente descompuesta? Algo de los dos sentimientos tenía. Cuando Higuaín recuperó más o menos la lucidez y volvió a medio pensar, recordaba a la muerta de buena forma. Como no tenía idea de quién era, quiso saber más sobre ella.

Con la excusa de que era una amiga de la infancia, cuyo nombre no recordaba, fue a preguntar por ella a la casa de funerales. Dio una corta descripción del aspecto de la joven y dijo que al parecer había muerto de cáncer. Tuvo suerte, pues la mujer que lo atendió recordó el servicio y sin buscar en el registro le dijo que se llamaba María Méndez.

—¿Qué más puedo saber de María? —preguntó Higuaín, luego de haber estado cabizbajo unos segundos.

En aquel lugar, la única información que podían darle era el tipo de seguro al que estaba afiliado el fallecido. Si era un seguro familiar, los nombres, direcciones y teléfonos de los parientes. En este caso, la hermana de María. La mujer, aun sabiendo lo impropio de la situación, cedió ante la enorme angustia que mostraba Higuaín.

Durante cinco días estuvo matándose él mismo por cuenta de la tortuosa indecisión de ir o no a la casa de los Méndez. Sacaba y sacaba el papelito en que había anotado la dirección, seguro de que iría.

Lo miraba largo rato, luego pensaba en la calle, la puerta, el timbre, los posibles ruidos previos, el motivo de la visita… se agitaba y temblaba por todo eso. Volvía a guardar el papelito consumido por el desespero.

Fue el sábado por la tarde, al sexto día, cuando se decidió a ir, después de haber pensado toda la mañana en la mentira que diría.

Sintiéndose como si se acercara al cofre de María, estaba Higuaín a unos metros de la puerta. Dudó como no lo había hecho nunca y dio los pasos restantes. Tres golpes apagados, luego la cortísima y angustiosa espera.

—¿Es usted Estela Méndez? —preguntó Higuaín con el susto mermado a la mujer que le abrió la puerta.

—Soy yo, ¿qué desea?

—Quisiera hablar con usted. Verá —inventó Higuaín mostrando gran seguridad en su mentira—, yo fui gran amigo de María, aunque ella de mí nunca habló, éramos amigos en secreto, hace ya un tiempo.

—Pase, si quiere —lo invitó ella con evidente nostalgia.

La mujer, quien se veía más vieja que María, le creyó, impulsada por el dolor que aún sentía hacia su difunta hermana. En la sala, le preguntó a Higuaín acerca de la relación que sostuvo con ella.

—Nos conocimos de una forma muy inusual —continuó con la mentira—. Ambos íbamos caminando despistadamente y nos chocamos. El momento solo nos permitió un apresurado gesto de disculpa, que se prolongó con miradas en encuentros fortuitos posteriores hasta que decidimos hablarnos.

—¿Eso fue hace cuánto? —le preguntó muy nostálgica Estela.

—No recuerdo ya, parece que la tristeza me ha hecho olvidar muchas cosas.

Higuaín construyó la mentira esperando que coincidiera o que fuera posible dentro de la vida que Estela Méndez conocía de su hermana. Y su treta le funcionó.

—María siempre fue muy gentil con las personas que trataba por primera vez —contó ella con una sonrisa sin ganas.

—Yo la quise mucho durante el poco tiempo que estuvimos. Pero dígame algo, ¿de qué murió ella?

—¡De emociones! —le respondió Estela Méndez casi interrumpiéndolo—. Mi hermana estaba tan dichosa por el matrimonio y tan infeliz por su sabida temprana muerte que no aguantó y murió. Sin pasar por la locura, mi pobre hermana murió de emociones, pues la enfermedad todavía le daba algunos años.

Higuaín, luego de escuchar las últimas palabras de Estela Méndez, se paró hecho trizas una vez más. Alcanzó a despedirse con un hasta luego entrecortado y salió con un peso en el pecho y una sensación aguda en el abdomen.

Ese murió de emociones seguía sonando en su oído. Además de eso, había inventado una corta historia con María que él mismo se había creído. La obsesión iba hacia su punto más alto. Caminó sin destino hasta entrada la noche, eso lo calmó lo suficiente para llegar a su sucia habitación y dormirse bocarriba con la ropa puesta.

***

Llama la atención que Jesús Higuaín pasara casi dos meses con una imagen constante de María Méndez tendida en su ataúd. Era una fotografía intacta que no se sacaba de la cabeza. Siempre ella, pero muerta, la misma mujer que vio ese día, tal cual, estaba en los sueños.

Pero esta vez la soñaba viva, con los mismos ojos que él se había imaginado. Higuaín despertó en un tremendo berrinche. Se daba golpes y manoteaba mientras lloraba maldiciendo su obsesión, que ahora sentía cómo se le posaba a horcajadas en el pecho, como si fuera la muerta misma la que estuviera haciéndole presión contra la cama para no dejarlo respirar y matarlo de una vez.

Ese mismo día, dudando Higuaín de su estado mental y de su vida, fue al cementerio a buscar, tumba por tumba, la de María Méndez. Cuando la encontró, lloró frente a ella como lo hizo el día que despidió a su madre. El llanto era de tristeza por la joven y de rabia por lo que estaba sintiendo. La maldijo a ella y a su desgracia por haberse enamorado de un cadáver.

El caso es que Jesús Higuaín alcanzó a estar con vida y medio cuerdo todo el día y se acostó esperando que esa fuera su última noche. Como se esperaba, soñó con la muerta, viva, y esta vez la decisión de acabar con todo era impostergable.

espacio

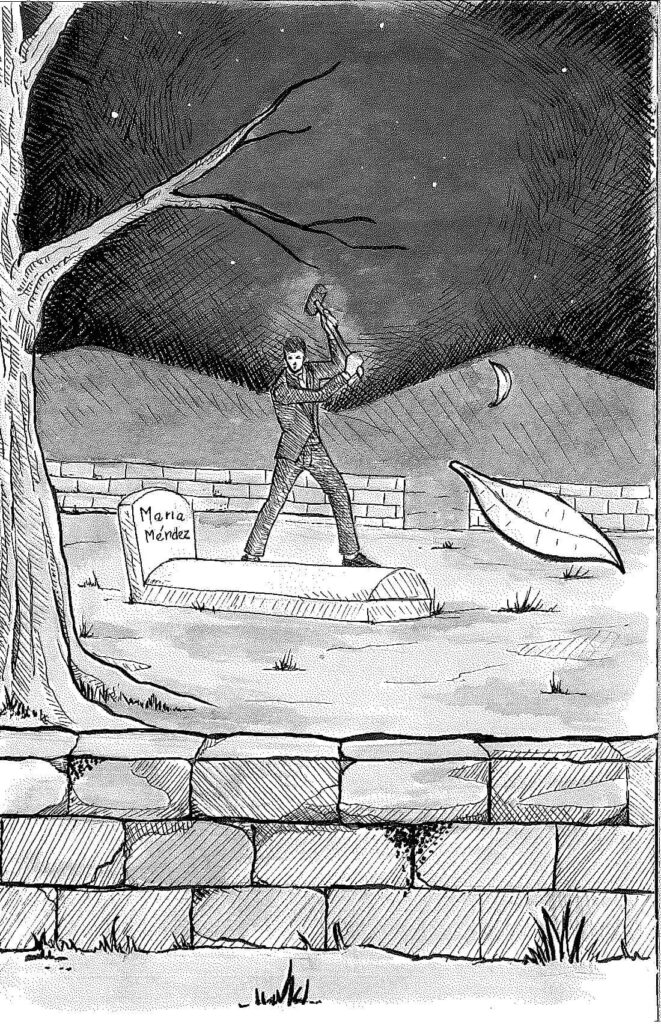

Ilustraciones de Luis Miguel Carvajal

espacio

A la hora en que la noche es más oscura y con una especie de serenidad demencial, se dirigió al cementerio. En el cuchitril sin candado del sepulturero buscó la almádena para romper los ladrillos de la tumba y sacar el cofre de la joven esposa. Deseaba ver a su amada nuevamente, quién sabe si por el amor que lo carcomía por dentro, o para arrancar de su conciencia las hermosas facciones de la muerta que lo habían obsesionado desde el día del funeral.

Fin

Deja una respuesta